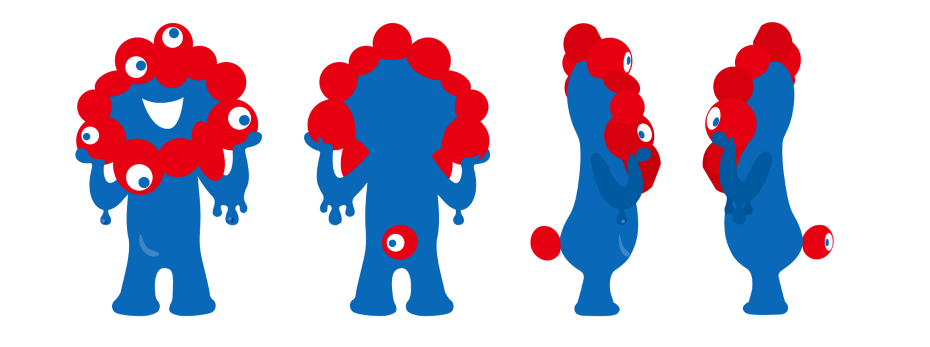

大阪万博の公式キャラクター「ミャクミャク」

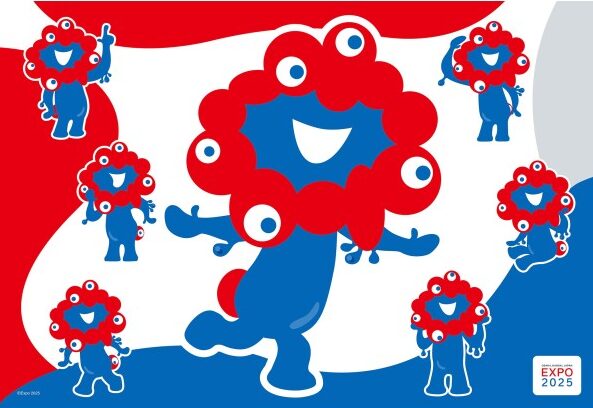

赤い頭部と青い体を持つ不思議な姿と、複数の目を持つ独特のデザインで注目を集めています。

「なんでこんなにたくさん目があるの?」

「どうしてこんなキャラクターが選ばれたの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ミャクミャクの目が多い理由や大阪万博の公式キャラクターとして選ばれた背景、そして目の数や配置に込められた深い意味を徹底解説します。

目が多いミャクミャクって何者?基本プロフィール

まずは目が多いミャクミャクの基本情報から見ていきましょう。

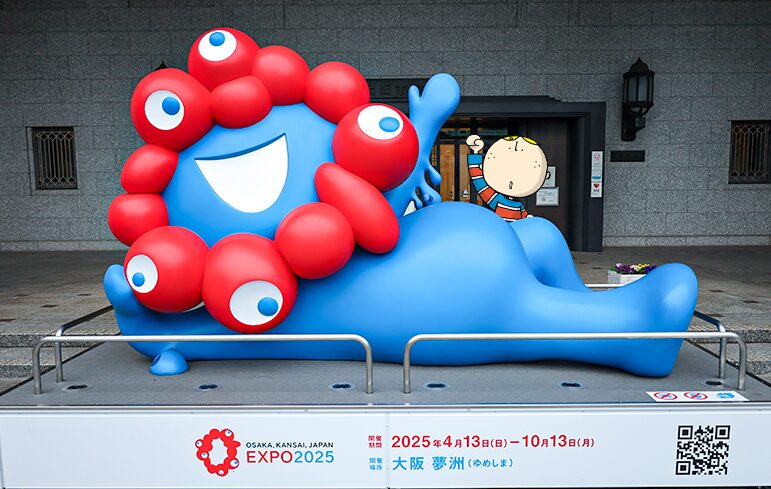

ミャクミャクは2025年の大阪・関西万博の公式キャラクターです。

公式サイトによると、ミャクミャクは「細胞と水がひとつになったことで生まれた、ふしぎな生き物」とされています。

赤い部分は「細胞」で分裂・増殖する特性を持ち、青い部分は「清い水」で流れるように形を変えることができるんだとか。

デザインを担当したのは、東京都目黒区在住のデザイナー・絵本作家の山下浩平さん(51歳)です。

2022年3月に1,898点もの応募作品の中から選ばれました。

その後、愛称の「ミャクミャク」も全国からの応募3万3197作品から決定しました。

そんなミャクミャクの多い目について本格的に掘り下げていきましょう。

ミャクミャクの多い目は実際に何個あるの?

「ミャクミャクの目って何個あるの?」というのは多くの人が気になるポイント。

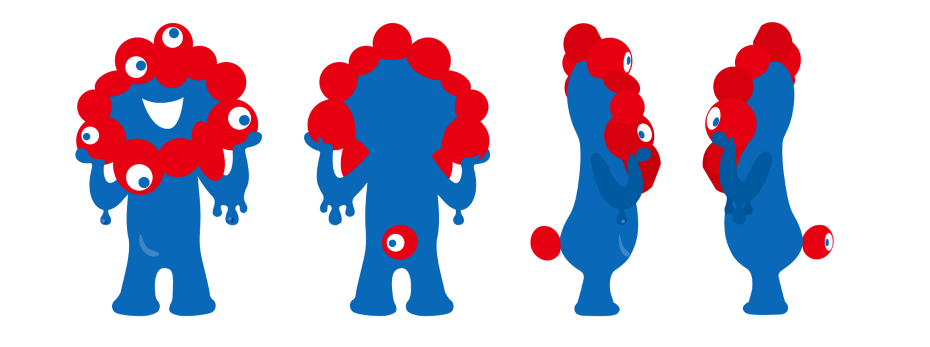

よく見ると、ミャクミャクには実は6つの目があります。

具体的には:

- 赤い顔(頭部)部分に5つの目

- 青い体の背面(尻尾部分)に1つの目

計6つの目を持っているんです。

尻尾の目は前からだと見えにくいため、「5つだけじゃないの?」と思っている方も多いようですが、公式イラストや立体物をチェックすると背面の目もしっかり確認できます。

また、ミャクミャクは「色々な形に姿を変えられる」という特技を持っているため、状況によって目の数や配置も変わる可能性があるとも言われています。

自由自在に変化できる不思議な生命体という設定なんですね!

ミャクミャクなぜ目が多い理由3選!そのデザインの深い意味

では、なぜミャクミャクはこんなにたくさんの目を持っているのでしょうか?

その理由には深い意味が込められています。

1:世界中の人々を見つめる「共感の目」

ミャクミャクの目が多いのは、ただの見た目のインパクトだけではありません。

それぞれの目には、「世界中の人々を見つめ、つながるための共感の目」という意味が込められています。

様々な方向を向いた目は、異なる価値観や文化、背景を持つ人々を見守り、理解し、共感するための象徴なのです。

これは大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」にも通じるメッセージですね。

2:多様性を受け入れる象徴

複数の目を持つことは、「多様な視点」の象徴でもあります。

一つの物事を様々な角度から見ることができるミャクミャクは、多様性を受け入れ、包括的な世界観を持つことの大切さを私たちに教えてくれています。

「自分とは違う視点からも世界を見てみよう」という提案が、このキャラクターデザインには込められているんですね。

3:未来を見据える「希望の目」

ミャクミャクの目の配置は、過去・現在だけでなく「未来」も見据えているとされています。

万博は未来社会のデザインを考える場で、公式キャラクターが未来へのまなざしを持つことには大きな意味があるのですね。

シンボルマークであるロゴには目玉が5つしか描かれておらず、ロゴからさらに一歩進化して目が6つになったのは、この「進化」「成長」「拡張」のイメージを強化するためかもしれません。

正直、最初は「なんで目がこんなに多いの?」って思ったんですが、こういう意味を知ると「なるほど!」って感心しちゃいます。

目が多いミャクミャクがなぜ大阪万博のキャラクターに選ばれたのか

ミャクミャクがなぜ1,898点もの応募作品の中から選ばれたのか、その理由を探ってみましょう。

「問いを生む」キャラクターという価値

選考において重視されたのは、単に「かわいい」や「親しみやすい」だけでなく、「問いを生むキャラクター」であることでした。

万博はそもそも、未来について考え、新しい価値観と出会う場です。

ミャクミャクの多い目のユニークな外見は、見る人に「これは何だろう?」「どうしてこんな姿なの?」という疑問を抱かせます。

この「問い」こそが、万博の理念に通じるものだったのです。

大阪の文化的背景との結びつき

ミャクミャクのデザインには、大阪の文化的背景も反映されています。

大阪は古くから「水の都」と呼ばれ、水路や川を中心に発展してきました。

ミャクミャクの青い部分が「清い水」を表しているのは、そんな大阪のアイデンティティを象徴しているのです。

また、細胞が進化している過程を思わせるデザインは、「進化」「融合」「変化」といったテーマを表現しており、「いのちの輝き」という万博のコンセプトにピッタリだったのでしょう。

多様な展開可能性の高さ

キャラクターとしての多様な展開可能性も評価されたポイントです。

ぬいぐるみ、アニメーション、着ぐるみなど、様々な形で活用できるデザインであることも、公式キャラクターとして選ばれた理由のひとつです。

実際、発表後すぐにグッズやPR活動に活用され始めました。

その後の人気の高まりを見ると、この選択は正しかったと言えるでしょう。

個人的には、普通のかわいいだけのキャラクターじゃなく、こういう個性的なデザインを選んだ選考委員に拍手を送りたいですね。

ミャクミャクはなぜ目が多い?名前の由来と意味

ミャクミャクというキャラクター名にも、深い意味が込められています。

「ミャクミャク」という愛称は、全国から集まった3万3197作品の中から選ばれました。

この名前には、「脈々」という言葉が由来しています。

人類のDNA、知恵と技術、歴史や文化が「脈々」と受け継がれてきたように、これからも未来へと受け継いでいってほしいという願いが込められています。

また別の解釈として、「赤色と青色が動脈と静脈を連想させるため」というコンセプトもあります。

さらに「ミャクミャク」という2音が続く響きは、命が続いている音のように聞こえるとも言われています。

この名前を考案したのは、川勝未悠さんと作田陽向さんという2人の方で、偶然同一の愛称を応募されたそうです。

名前からも「生命」や「つながり」を感じさせるネーミングで、キャラクターの設定とも見事にマッチしていますね。

個人的には、短くて呼びやすいけど覚えやすいという点でも秀逸な名前だと思います!

ミャクミャクの6つの目に込められた深いメッセージ

最初は「ミャクミャクはなぜこんなに多くの目があるの?」と不思議に思われた方も多くいたと思います。

でも、その背景には深い意味があったのですね。

まとめてみると

- 目の数は実際に6つ:顔に5つ、尻尾に1つの計6つの目があります

- 多様性と共感の象徴:様々な方向を向いた目は、多様な視点と共感を表しています

- 未来を見据える視線:過去・現在だけでなく、未来に向けた希望のまなざしも持っています

- 「問いを生む」存在:その独特な外見は、見る人に考えるきっかけを与えます

- 大阪の文化との結びつき:水の都・大阪の特性も表現しています

- 時間とともに愛される設計:最初は違和感があっても、次第に親しみを感じるデザインになっています。

多くの目を持つミャクミャクは、ただのキャラクターではありません。

いろいろな考え方を大切にし、未来にあるさまざまな可能性に気づくことの大切さを教えてくれる存在なのかもしれません。

意外と奥が深いキャラクターだったでしょう?

私も記事を書きながら、どんどんミャクミャクの魅力にハマっていきました。

みんなが考えるきっかけになるキャラクターって、すごいことだと思います。これからも目が離せませんね!

コメント